引張り8割、センター返し1割5分

プロ野球のホームランはほとんどが、引っ張った打球です。右打者ならレフトへ、左打者ならライトへの打球です。

センター返しでのホームランはめったに見られません。

NPB全体では443本のホームランの内、引張りが354本で80%を占めます。センターへのホームランはわずか65本で15%にすぎません(*1)。

センター返しをするよりも引っ張った方が5倍以上ホームランになりやすいということです。

個人でみても

個人でみても同じです。

去年41HRで本塁打王を獲得した巨人岡本和真選手はレフトおよび左中間へのホームランが36本で、センターと右中間は2本ずつだけです(*2)。引っ張りが88%を占めています。

中日の田中幹也選手が身長166cm体重68kgというプロ野球選手とは思えない小柄な体格でありながら、今シーズンすでに2本の本塁打を放っていることは称賛に値します。その2本はいずれもレフトポール際へ、高く打ち上げた打球でした。

アベレージヒッターのレジェンドであるイチロー選手は現役時代、試合前のフリーバッティングでスタンドにぽんぽんと打球を放り込むこんでいたことはよく知られています。打球速度がしっかり出ていることを確認するのが目的で、試合用の打ち方とは変えて、いつもライト方向へ引っ張っていました。

遠くのセンターより近くのレフト

引張った方がホームランになりやすい理由は明白です。

両翼はフェンスまでの距離が近く、センターは遠いからです。

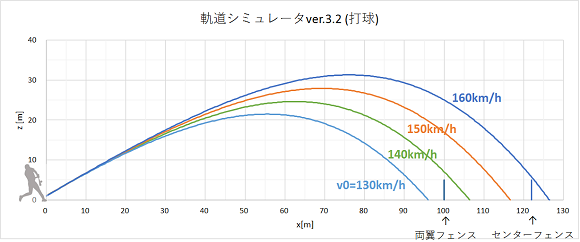

プロ野球の標準的な球場では両翼100メートルで、センター122メートルです。

センターにホームランを打とうとすれば22メートルも余計に、遠くまで飛ばさなければなりません。

そのためにはより大きな打球速度が必要です。

計算上センター方向にホームランを打つためには、レフト・ライト方向に比べて打球速度が20km/h余分に必要です。

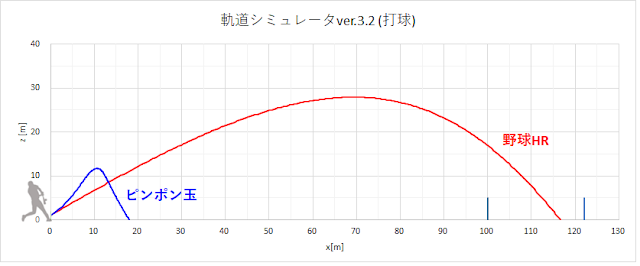

下図は打球角度と回転が最適条件の場合(上向き30度、2500rpmのバックスピン)で、ホームランを打つために、最低限必要な打球速度の計算結果です。

逆方向は満足感だけ

なぜセンターは広いのか

さて、ではなぜ野球場のセンターは両翼より広くなっているのでしょうか?

ソフトボールのように一律の距離ではいかんのでしょうか。

これについてはもはや、誰も理由を知りません。野球創成期にそう決まって今日まで続けられています。

ネット検索しても図書館で調べてもお年寄りに聞いても分かりません。これという理由がないのでうんちくとして語られることもなく、クイズにもならず、また理由が分からないので反論を受けて改善されることもありません。

なぜそうなっているか誰も知らないからとりあえずそのままにしておこうは、仕事中にもよく出会いますね。

説1 飛距離が出るから

それでも有力な説はあります。

最有力候補は「センター方向は打球の飛距離がでやすいから」です。

(a)打球速度

センター返しの方が打球速度が出る、その分飛距離が出る。公平を期すためにセンターを広く調整した、といわれています。

実際どうでしょうか。

大学生の調査(*3)ではマシンの速い球を打った時にはセンター返しの方が打球速度が速い(引張り113.4km/h、センター返し119.2km/h)という結果が出ています。センター返しで打球速度5.7%アップです(119.2/113.4=1.057)。

ただし反対の結果もあります。

(*3)において手投げの緩い球を思い切り打った時には、引張りの方がむしろ速かったそうです。

また別の資料を当たると、参考文献(*4)では反発係数と摩擦係数の小ささから、引張りの方が打球速度が速いと考えられています。

Baseall savantのillustlaterで大谷翔平選手や鈴木誠也選手の打球にEV100mph以上のフィルターをかけてみるとセンターにも引張り方向にもまんべんなく分布しています(*5)。右中間、左中間を中心に分布しているので、引張りと言えるかもしれません。

道具の性質と選手の動作の両方がかかわる問題で複雑なため、どちらが速いのかはっきりとした決着はまだつけられないようですが、とりあえずここでは説1を裏付ける根拠として(*3)のマシンの結果を使ってセンター返しの方が速いとして先に進めます。

(b)ボールの回転軸

また別の研究では打球方向により、ボールの回転軸が異なりそれが飛距離に影響しているという結果が報告されています。(*6)(*7)

センター返しの方がきれいなバックスピン回転に近いため真っすぐよく飛びます。引張りはバットが斜めに当たりサイドスピンがかかるため、打球が曲がってしまい飛距離が落ちます。

引張りの打球は、ゴルフでいうフックがかかりがちです。

ポールに向かって一直線に飛んでいった打球が、最後の最後で曲がって切れてがっかり、はプロ野球観戦につきものです。7/19の中日×巨人戦の7回、岡本和真選手が高橋宏斗投手から打った打球がまさにそれでした。あっぶねとつぶやいた高橋投手の笑顔と、その直後に裏をかいて続けたカーブが印象的でした(*9)。

参考文献(*7)によれば、打球速度100mph(≒160.9km/h)、上向き25-30度、バックスピン成分2000-3000rpmの打球では、サイドスピン成分のないきれいな縦回転の場合では飛距離が400ft(≒121.9m)です。それに対し、サイドスピンが1500rpm加わってしまうと385ft(≒117.3m)まで落ちてしまいます。回転の違いが打球方向の違いによるものとすれば、センター返しで飛距離3.9%アップです(121.9/117.3=1.039)。

ちなみにセンター返しでも打球は完全に真っすぐ飛んでいくわけではありません。シュートする方向、ゴルフで言うところのスライスをしています。右打者であればセンター返しした打球はライト方向へ曲がっていきます(*8)。参考動画(*10)は、ソフトボールでティー打撃ですが、センター方向へ打ち上げた打球がスライスしているのがよく見て取れます。バットは水平ではなく、ヘッドがグリップよりも下がった状態で打つため、完全なバックスピンにならず少しシュート回転がかかると考えられます。回転軸だけを考えれば引張り方向の左中間、右中間がもっとも横回転が少なく真っすぐ飛んで飛距離が出やすい可能性があります。

(c)トータル

飛距離が打球速度に比例するとしてざっくり概算してみます。

(a)と(b)の増加率を掛け合わせると、センター返しの打球は引張りに対して約10%飛距離がアップすることになります(1.057×1.039=1.099)。

引張りで100mの飛距離が、センター返しなら110mの飛距離になるというわけです。

両翼フェンスが100mで、センターフェンスが122mですから、全然届かないですね。

厳しすぎるハンデ

センター返しの方が打球が飛ぶというのが真実だとして、その調整のためにセンターが両翼より深くなっているのだとしても、10mの飛距離アップに対して22mフェンスを下げるのはやりすぎです。

割に合いません。

体重超過したボクサーを、ペナルティーとして両腕を縄で縛った状態でリングに上げるようなものです。

過度なハンデを課されたセンターへの大飛球はホームランになることを許されず、外野手のグラブにおさまることを運命づけられました。

公平性or多様性

ホームランに公平性を求めるならば、今からでもセンターフェンスを前に出すようにルール変更するのもありだと思います。ベースの大きさをあっさり変えてしまえるMLBのフットワークの軽さなら不可能ではないと思います。ホームランテラスを左中間、右中間につけたような感じで、センターにつけてみてもいいかもしれません。

また反対にソフトボールでは両翼とセンターが同距離のために、センター方向ばかりにホームランが出るようならば、センターフェンスを少し下げるべきです。

とはいったものの、両翼とセンターの距離の違いにより外野手の守備範囲に差が生まれ、それが起用される選手タイプの多様性につながっているのもまた事実です。

広いセンターには岡林選手のような俊足強肩の選手が配置され、狭いレフトには細川選手のような鈍重なパワーヒッターが配置されます。フェンス距離が同じソフトでもセンターは俊足、ライトは強肩、レフトは打力も重視というセオリーは同じようですが、野球ではより強調され、それがまた魅力の一つになっています。

もし外野手3人がみな同じようなタイプの選手になってしまったら、ちょっと寂しいかもしれません。

説2 土地の有効活用

さて、長くなってきて蛇足かもしれませんが、もう一つの説です。簡潔に。

土地を有効活用するためです。

正方形に内接する円が面積に占める割合は、約78.5%(π/4≒0.785)です。この割合は1/4にカットした、90度分の扇形でも同じです。

ソフトボール場のようにセンターと両翼の距離を同じにすると正方形の土地の21.5%、1/5以上を使わず無駄にしてしまいます。

もっと広い面積をグランドとして使えるようにセンターを深くしようぜ、だけど角があるとプレーしづらいから両翼となめらかにつないどこうぜ、というわけです。

この観点では、狭い東京に建設された東京ドームが四角い形をしているのは合理的です。

*****

センターが広い理由については他にもいろいろ説があると思います。そういうのをあれこれと考えるのもまた、つきることのない野球の楽しさの一つです。

ではまた。

参考文献:

(*1) 中日スポーツ 2024年7月9日 2面

(*2) Sluuger特別編集 2024プロ野球オール写真選手名鑑 日本スポーツ企画出版社

(*3) 異なる投球速度が大学野球選手の打球速度に及ぼす影響 鈴木智晴(鹿屋体育大学)他

(*4) BMMスポーツ科学ライブラリー 科学する野球 バッティング&ランニング 平野裕一著

(*5) Baseball Savant 大谷選手、鈴木誠也選手

(*6) 野球日誌

(*7) Why Does a Fly Ball Carry Better to Centerfield? Alan Nathan

(*8) 野球の打球の初速度・方向とその飛距離との関係について 及川研

(*9) 中日スポーツ 巨人・岡本和の大ファウルを逆利用…中日・高橋宏を支える『度胸』ナックルカーブ連投で追い込み空振り三振に

(*10) qooninTV 【弾道オバケ】日本代表4番のソフトボールを飛ばすコツ|飛距離60mアップでホームラン連発